Séries TV

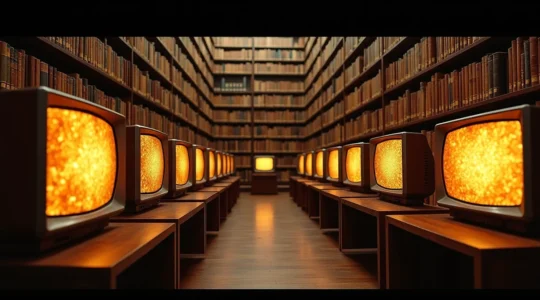

Autrefois considérées comme un simple divertissement familial, les séries TV occupent aujourd’hui une place centrale dans notre paysage culturel. Elles sont devenues des œuvres complexes et ambitieuses, capables de rivaliser avec le cinéma en termes de profondeur narrative et de portée artistique. Ce basculement n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat de plusieurs révolutions, tant dans la manière de créer les histoires que dans notre façon de les consommer.

Cet article vous propose une immersion au cœur de ce phénomène. Nous allons explorer comment les séries ont acquis leurs lettres de noblesse, décrypter les mécanismes narratifs qui nous captivent, et analyser l’impact de la révolution numérique sur nos habitudes. L’objectif est de vous donner les clés pour devenir un spectateur plus averti, capable de naviguer dans l’océan de contenus et d’apprécier la richesse de cette forme d’art.

Comment les séries TV sont-elles devenues un art majeur ?

L’âge d’or des séries TV, souvent associé à l’émergence de la « Quality TV », marque un tournant décisif. Portées par des chaînes câblées comme HBO qui offraient une liberté créative inédite, les séries ont commencé à explorer des thématiques plus sombres et plus complexes, loin des contraintes des grandes chaînes traditionnelles. Cette évolution a permis aux scénaristes de développer des récits au long cours et de s’affranchir des formats épisodiques classiques.

Cette transformation a mis fin à l’idée reçue que la série était un art « inférieur » au cinéma. Au contraire, le format sériel offre un avantage unique : le temps. Là où un film dispose de deux heures pour développer un personnage, une série peut le faire sur des dizaines d’heures, permettant une exploration psychologique d’une profondeur inégalée. Des figures d’anti-héros complexes, de Tony Soprano à Walter White, ont ainsi pu naître, reflétant les ambiguïtés de notre époque et captivant des millions de spectateurs.

Cependant, cette richesse narrative expose aussi les séries au « syndrome de la saison de trop ». Maintenir une qualité constante sur plusieurs années est un défi colossal. Les scénaristes doivent sans cesse trouver le juste équilibre entre la fidélité à l’ADN de la série et la nécessité de surprendre, au risque de voir un arc narratif s’épuiser et décevoir les fans de la première heure.

Décoder le langage des séries : arcs narratifs et personnages complexes

Pour apprécier pleinement une série, il est essentiel de comprendre sa structure invisible. Au-delà de l’intrigue de chaque épisode, c’est l’arc narratif qui constitue la véritable colonne vertébrale de l’œuvre. Il s’agit de la trajectoire d’un personnage ou d’une situation sur une saison, voire sur l’ensemble de la série.

L’arc narratif : le véritable moteur de l’histoire

L’arc narratif est le voyage de transformation d’un personnage. On peut le décomposer en plusieurs types : l’arc de rédemption (un personnage mauvais qui devient bon), l’arc de chute (un personnage bon qui bascule), ou encore l’arc d’initiation (un personnage qui mûrit). Identifier le moteur de cet arc – le désir profond ou le conflit interne du personnage – permet de saisir l’intention des créateurs. Même les séries dites « procédurales » (comme les enquêtes policières), où chaque épisode est une histoire close, utilisent des arcs subtils pour faire évoluer les relations entre les personnages principaux au fil du temps.

La complexité des personnages : plus que de simples héros

La force des séries modernes réside dans leurs personnages. Loin des figures manichéennes, elles nous présentent des êtres faillibles, remplis de contradictions. Pour évaluer la richesse d’un personnage, il ne faut pas se demander s’il est « aimable », mais s’il est cohérent et s’il suscite l’empathie (la capacité à comprendre ses émotions) plutôt que la simple sympathie. Un personnage réussi est celui dont les actions, même les plus choquantes, nous semblent justifiées de son point de vue.

Le cliffhanger : l’art de la suspension

Hérité des feuilletons littéraires du XIXe siècle, le cliffhanger est un outil narratif puissant. Il ne s’agit pas seulement de laisser un personnage en danger à la fin d’un épisode. Un bon cliffhanger est une question laissée en suspens, une révélation qui rebat les cartes ou un dilemme moral insoluble. À l’ère du binge-watching, son impact a changé : la frustration de l’attente est remplacée par l’impulsion de cliquer sur « épisode suivant », transformant la structure même de notre consommation.

La révolution du streaming a-t-elle tout changé ?

L’arrivée de plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ a profondément bouleversé notre rapport aux séries. La promesse d’un catalogue infini disponible à tout moment a créé de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis pour les spectateurs.

Le paradoxe de l’abondance : comment vaincre la « paralyse du choix » ?

Face à des milliers d’options, choisir une série peut devenir une source d’angoisse. Cette « paralyse du choix » est un phénomène bien connu. Pour y échapper, une méthode simple peut être appliquée :

- Définir son humeur : Avez-vous besoin de rire, de réfléchir, de frissonner ?

- Fixer une contrainte : Choisissez un genre, un acteur ou une durée maximale (par exemple, « une comédie de moins de 30 minutes »).

- Se fier à la règle des 10 minutes : Lancez le premier épisode. Si après 10 minutes, vous n’êtes pas un minimum intrigué, passez à autre chose sans regret.

Les algorithmes de recommandation sont conçus pour nous aider, mais ils peuvent aussi nous enfermer dans une « bulle de filtres », nous proposant sans cesse des contenus similaires à ce que nous avons déjà aimé et limitant ainsi nos découvertes.

Binge-watching ou diffusion hebdomadaire : deux expériences s’affrontent

Le modèle du « tout disponible d’un coup » a popularisé le binge-watching, cette pratique qui consiste à enchaîner les épisodes. Cette consommation immersive permet une plongée profonde dans l’univers de la série. Elle a même influencé l’écriture, rendant les « previously on » moins nécessaires et favorisant des intrigues plus denses.

Cependant, on assiste à un retour en grâce de la diffusion hebdomadaire. Un épisode par semaine recrée un rendez-vous, un événement collectif. Il laisse le temps à la spéculation, aux discussions entre amis ou sur les réseaux sociaux, un plaisir que le binge-watching a tendance à effacer. Il n’y a pas de « meilleure » méthode : l’une favorise l’immersion intense, l’autre le plaisir partagé et la réflexion.

Naviguer dans la jungle des plateformes

La multiplication des abonnements a un coût financier et attentionnel. Pour optimiser son budget, la technique du « churn » est de plus en plus populaire : elle consiste à s’abonner à un service pour une période donnée afin de regarder un programme spécifique, puis à se désabonner. Il est aussi judicieux de regarder au-delà des géants du secteur. Des plateformes de niche (comme Mubi pour le cinéma d’auteur ou FilmoTV) proposent des pépites souvent introuvables ailleurs, avec une ligne éditoriale forte et singulière.

Être spectateur de séries aujourd’hui : une expérience transformée

Le binge-watching est plus qu’une simple pratique, c’est un phénomène de société qui révèle notre nouveau rapport au temps et au divertissement. Les mécanismes cérébraux qu’il active, notamment la libération de dopamine, expliquent son côté addictif. Il peut être une formidable expérience d’immersion artistique, mais il est important de le pratiquer de manière saine, en évitant l’impact négatif sur le sommeil ou la sédentarité.

Finalement, l’âge d’or des séries TV nous a transformés en spectateurs plus actifs et plus exigeants. En comprenant les codes de la narration sérielle et les enjeux de l’écosystème du streaming, nous ne faisons pas que regarder des histoires : nous participons à une conversation culturelle globale, riche et en perpétuelle évolution.

Le cliffhanger : l’art de la frustration qui nous rend accros aux séries

Contrairement à l’idée reçue, l’ère du streaming n’a pas tué le cliffhanger : elle l’a rendu plus subtil et psychologique. Un bon cliffhanger n’est pas une fin abrupte, mais un pacte narratif qui respecte la logique de l’histoire. Le binge-watching…

Lire la suite

Pourquoi on aime tant les monstres : l’art de créer des personnages de séries inoubliables

Contrairement à l’idée reçue, notre attachement aux anti-héros de séries n’est pas une simple identification à leurs failles, mais une construction psychologique savamment orchestrée par les scénaristes. Cet attachement naît d’une intimité psychique forcée, nous donnant un accès privilégié aux…

Lire la suite

L’arc narratif : la colonne vertébrale invisible qui fait tenir votre série préférée

Contrairement à une idée reçue, la qualité d’une série ne repose pas sur ses rebondissements, mais sur la solidité de son architecture narrative cachée : l’arc narratif. Une série est une construction d’arcs emboîtés (personnage, saison, épisode) qui doivent fonctionner…

Lire la suite

Anatomie du binge-watcher : ce que cette pratique dit de nous et de notre époque

Le binge-watching n’est pas une simple addiction, mais un rituel moderne qui révèle notre besoin de contrôle narratif dans un monde complexe. Les plateformes exploitent des mécanismes cérébraux comme l’effet Zeigornik (le besoin de finir une tâche) pour nous garder…

Lire la suite

La révolution de la saison intégrale : comment elle a changé notre façon de vivre les histoires

Contrairement à l’idée reçue qui diabolise le binge-watching, cette pratique est moins un symptôme de paresse qu’une révolution de notre rôle de spectateur. En nous offrant le contrôle total du rythme, la saison intégrale a transformé notre rapport temporel à…

Lire la suite

Le grand mirage du catalogue infini : ce que les plateformes ne vous disent pas sur leurs contenus

Contrairement à la promesse d’une bibliothèque universelle, votre catalogue de streaming est en réalité un marché financier où chaque film est un actif à la durée de vie limitée. La législation française (chronologie des médias) impose des délais stricts pour…

Lire la suite

Guerre du streaming : le guide de survie pour le spectateur perdu

Dépassé par la jungle du streaming ? La clé n’est pas de tout avoir, mais de gérer vos abonnements comme un portefeuille d’actifs stratégique. Comprendre la chronologie des médias française est essentiel pour savoir quand et où voir les films…

Lire la suite

Comment Netflix a changé notre rapport aux séries (et à notre temps libre)

Contrairement à l’idée reçue, la révolution Netflix n’est pas seulement une affaire de choix illimité ; c’est une restructuration profonde de notre économie de l’attention. Les structures narratives des séries ont été repensées pour la consommation en continu, privilégiant le…

Lire la suite

Comment les séries TV sont devenues le nouveau grand roman du XXIe siècle

La révolution des séries TV n’est pas une question de budget, mais l’invention d’une grammaire narrative propre, faisant du showrunner le véritable romancier de notre époque. Les séries modernes exploitent « l’art du temps long » pour développer des personnages d’une complexité…

Lire la suite