Contrairement à une idée reçue, restaurer un film n’est pas un simple « nettoyage » technique, mais une véritable résurrection artistique visant à retrouver l’âme de l’œuvre.

- Le processus est une forme d’archéologie visuelle qui va bien au-delà de la suppression des rayures, impliquant des choix d’interprétation cruciaux.

- L’objectif n’est pas d’atteindre une perfection numérique moderne, mais de préserver l’intention originelle du réalisateur et la texture unique de la pellicule.

Recommandation : Apprenez à regarder un film restauré non pas pour y chercher la netteté, mais pour y déceler les traces de son histoire et l’authenticité de ses couleurs et de son grain d’origine.

Vous est-il déjà arrivé de revoir un classique de votre enfance, des décennies plus tard, et de le trouver… différent ? Plus vif, plus net, comme si un voile avait été levé. Cette expérience, de plus en plus courante avec la multiplication des ressorties en « version restaurée 4K », cache une réalité bien plus complexe qu’un simple dépoussiérage numérique. Beaucoup pensent que restaurer un film se résume à effacer les rayures et à augmenter la résolution. C’est la partie émergée de l’iceberg. Le véritable enjeu n’est pas seulement technique, il est artistique, éthique et même philosophique.

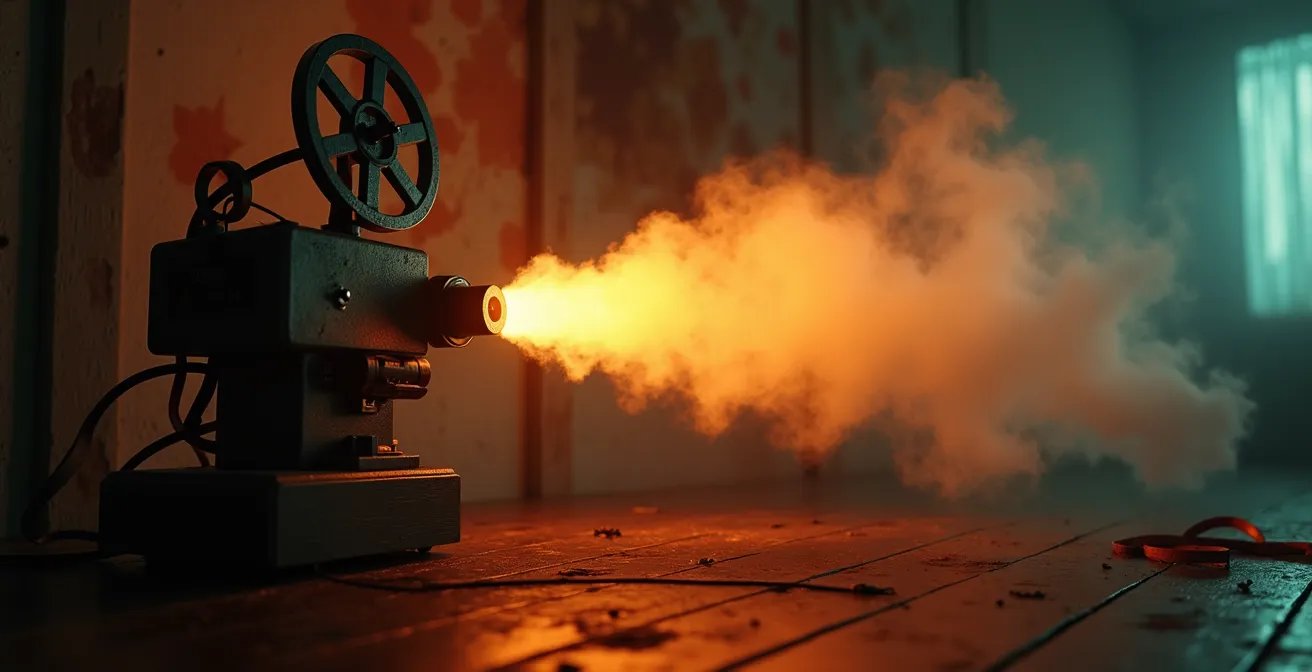

En réalité, si le but était de rendre ces œuvres « parfaites » selon nos standards modernes, le travail serait bien plus simple. Mais si la véritable clé n’était pas la perfection, mais l’authenticité ? Si le but n’était pas de corriger, mais de retrouver ? La restauration est un art d’équilibriste, une quête pour ressusciter l’intention originelle du réalisateur, parfois perdue au fil des copies et des diffusions. C’est un dialogue entre le passé et le présent, où chaque décision technique, de la gestion du grain à l’étalonnage des couleurs, est un acte d’interprétation. Ce n’est pas une simple rediffusion, c’est une véritable résurrection.

Cet article vous ouvre les portes des laboratoires, habituellement fermées au grand public. Nous allons explorer ensemble comment on « répare » un film, les débats passionnés sur les limites à ne pas franchir, et comment, en tant que spectateur, vous pouvez apprendre à apprécier ce travail d’orfèvre à sa juste valeur.

Pour naviguer à travers les différentes facettes de cet art complexe, voici le parcours que nous vous proposons. Chaque étape vous dévoilera une couche supplémentaire de la magie qui opère derrière l’écran.

Sommaire : Révéler l’âme des films, le guide de la restauration

- Comment « répare-t-on » un vieux film ? Plongée dans les coulisses de la restauration

- Restaurer un film : jusqu’où peut-on aller sans trahir le réalisateur ?

- Comment regarder un film restauré : la checklist pour apprécier le travail (et en prendre plein les yeux)

- Le côté obscur de la restauration : quand la technologie est utilisée pour changer le passé

- Pourquoi continuons-nous à garder de vieilles bobines à l’ère du tout-numérique ?

- Pellicule contre numérique : ce que votre œil voit vraiment de différent à l’écran

- Pourquoi une image « parfaite » n’est pas toujours une belle image : l’éloge de l’imperfection

- Ce qui fait une « belle image » au cinéma (et ce n’est pas juste une question de netteté)

Comment « répare-t-on » un vieux film ? Plongée dans les coulisses de la restauration

Restaurer un film s’apparente moins à de la réparation qu’à de l’archéologie visuelle. La première étape, avant même de toucher à un ordinateur, est un travail physique méticuleux. Les bobines originales, souvent fragiles et endommagées par le temps, sont inspectées à la main. Chaque perforation est vérifiée, chaque collure potentiellement défaillante est renforcée, et la pellicule est nettoyée de ses impuretés physiques. C’est un travail d’horloger qui conditionne la qualité de tout ce qui suivra. Une fois cette base matérielle saine, le film est numérisé image par image, à des résolutions très élevées (de 2K à 8K), pour créer une copie de travail numérique.

C’est ici que la magie numérique opère, mais avec une prudence infinie. Des logiciels spécialisés sont utilisés pour éliminer les rayures, stabiliser les images qui sautent et corriger les variations de densité. Cependant, l’automatisation a ses limites et un œil humain est indispensable. Comme le souligne Arthur Renaudeau de l’Institut de recherche en informatique de Toulouse, même si l’intelligence artificielle peut automatiser 90% du nettoyage, le cœur du métier reste entre les mains des techniciens qui prennent les décisions artistiques. Ils doivent distinguer un défaut d’une intention, une poussière d’un effet de style voulu par le directeur de la photographie. Cette phase se termine par l’étalonnage, où les couleurs sont ravivées pour correspondre aux rendus de l’époque, comme le Technicolor flamboyant des années 50.

Restaurer un film : jusqu’où peut-on aller sans trahir le réalisateur ?

La question la plus épineuse de la restauration n’est pas technique, mais éthique. La ligne entre la restauration fidèle et la révision arbitraire est incroyablement mince. Le restaurateur marche sur un fil, guidé par une boussole principale : l’intention originelle de l’auteur. Mais que faire quand cette intention est floue ou contradictoire ? Un film a souvent plusieurs vies : version sortie en salles, montage du réalisateur (director’s cut), versions internationales… Chacune peut être considérée comme « originale » à sa manière. Le cas de Blade Runner est emblématique : sa restauration a forcé les techniciens à faire des choix sur la musique, le montage et même les dialogues, générant d’intenses débats sur la version la plus « authentique ».

Face à ce dilemme, le restaurateur n’est pas un simple technicien, mais un interprète. Comme l’explique l’expert Luciano Berriatúa, « il n’y a souvent pas de version originale unique souhaitée par le réalisateur, ce qui fait de la restauration un acte d’interprétation et de choix sensibles ». Pour encadrer cette part de subjectivité, la profession s’appuie sur des chartes déontologiques strictes, comme celle de la FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film). Ces guides imposent une règle d’or : la réversibilité. Toute intervention doit pouvoir être annulée. Il est interdit de modifier le montage, de supprimer une scène ou d’altérer le mixage sonore original, sauf pour reconstituer une version censurée, documentée par des archives précises.

Comment regarder un film restauré : la checklist pour apprécier le travail (et en prendre plein les yeux)

Apprécier un film restauré demande un petit ajustement du regard. Il ne faut pas le juger avec les yeux d’un spectateur de 2025 habitué à la perfection lisse du numérique, mais plutôt avec ceux d’un archéologue découvrant une fresque ravivée. Le but n’est pas la perfection, mais la fidélité. Une image restaurée n’est pas une image neuve ; c’est une image qui a retrouvé sa voix d’origine. Pour vous aider à percevoir la richesse de ce travail, voici quelques points à observer lors de votre prochain visionnage. C’est en portant attention à ces détails que vous pourrez véritablement mesurer la qualité d’une restauration et l’émotion qu’elle véhicule.

Votre feuille de route pour une visionnage expert : la restauration décryptée

- Palette de couleurs : Observez la saturation et les teintes. Sont-elles cohérentes avec l’esthétique de l’époque du film (ex: le Technicolor des années 50) ?

- Bande-son : Tendez l’oreille au mixage. Un son mono d’origine, même nettoyé, aura une spatialisation différente d’un son stéréo moderne. C’est un gage d’authenticité.

- Stabilité de l’image : Repérez les micro-stabilisations ou les raccords discrets, signes d’un travail manuel minutieux pour corriger les défauts de la pellicule.

- Texture et grain : Ne confondez pas le grain argentique, une texture vivante et intentionnelle, avec du bruit numérique. Sa préservation est un signe de grande qualité.

- Imperfections restantes : Notez les infimes défauts qui subsistent. Leur présence est souvent un choix délibéré pour ne pas dénaturer l’image et conserver sa « signature matérielle ».

Le coloriste cinéma Julien Borde le résume parfaitement : « La palette du Technicolor des années 50 est saturée et émotionnellement riche, contrairement aux tons plus désaturés des années 70 qui reflètent l’ambiance de leur époque. » Comprendre ces codes, c’est tenir la clé pour un visionnage plus riche et plus conscient.

Le côté obscur de la restauration : quand la technologie est utilisée pour changer le passé

Si la restauration est un art noble, la puissance des outils numériques peut aussi mener à des dérives préoccupantes. La tentation est grande de « sur-restaurer » une œuvre, de la lisser jusqu’à lui faire perdre son âme pour la rendre plus « acceptable » aux yeux d’un public moderne. L’un des plus grands dangers est l’utilisation excessive de filtres de réduction de bruit (DNR), qui peuvent effacer le grain argentique, élément essentiel de la texture filmique. Le résultat est une image certes « propre », mais souvent plate, cireuse et sans vie, qui trahit la photographie originale. Selon une analyse critique de la restauration numérique, plus de 60% des restaurations 4K récentes ont appliqué un lissage numérique affectant la texture originelle.

Une autre dérive concerne l’étalonnage. Au lieu de retrouver les couleurs d’époque, certains laboratoires cèdent à la mode actuelle des contrastes très poussés et des couleurs hyper-saturées. Benjamin Alimi, directeur du Pôle Classics chez Transperfect Médias, met en garde contre cette tendance : « Certains étalonnages exagèrent la saturation et le contraste non pas pour restaurer fidèlement, mais pour séduire un marché marketing grand public. » L’œuvre est alors modifiée pour coller à une esthétique contemporaine, ce qui constitue une forme de révisionnisme visuel.

L’intelligence artificielle : future alliée ou ennemie du patrimoine ?

Le débat le plus récent et le plus brûlant concerne l’usage de l’intelligence artificielle. Des organisations comme le SCFP (Syndicat des Catalogues de Films de Patrimoine) ont alerté sur les risques futurs. Une IA pourrait être utilisée pour modifier des dialogues, effacer des éléments jugés « problématiques » aujourd’hui (comme une cigarette), voire censurer des scènes entières de manière indétectable, comme le souligne une récente prise de parole du syndicat. Cela soulève des questions éthiques fondamentales sur la préservation de la mémoire cinématographique et le risque d’aseptiser l’histoire.

Pourquoi continuons-nous à garder de vieilles bobines à l’ère du tout-numérique ?

À l’heure où tout est dématérialisé, stocké sur des disques durs ou dans le cloud, la conservation de milliers de lourdes et fragiles bobines de pellicule peut sembler anachronique. Pourtant, c’est une stratégie de préservation absolument vitale. La raison principale est d’une simplicité désarmante : la longévité. Comme le rappelle l’archiviste Claire Dupont, « la pellicule offre une longévité prouvée supérieure à celle des supports numériques ». Un négatif bien conservé dans des conditions de température et d’hygrométrie contrôlées peut survivre plus d’un siècle. À l’inverse, qui peut garantir qu’un disque dur sera encore lisible dans 50 ans, ou que le format de fichier utilisé aujourd’hui ne sera pas devenu obsolète ? La pellicule est un format universel, lisible avec une simple source de lumière et une loupe.

Le support physique reste la source la plus sûre, l’original ultime à partir duquel de nouvelles restaurations seront possibles avec les technologies du futur. C’est pourquoi les cinémathèques et les archives nationales continuent d’entretenir et d’enrichir leurs collections. Il ne s’agit pas seulement de films, mais de supports de mémoire. Les collections du CNC en France, par exemple, sont un trésor national. De plus, comme le souligne l’historien Jean-Pierre Martin, ce rôle de conservation est aussi politique. Les cinémathèques préservent des œuvres censurées dans leur pays d’origine ou issues de zones de conflit, agissant comme les gardiennes d’une mémoire collective mondiale qui, autrement, pourrait être effacée.

Pellicule contre numérique : ce que votre œil voit vraiment de différent à l’écran

La différence entre une image tournée sur pellicule et une image numérique n’est pas qu’une affaire de nostalgie. Elle est inscrite dans la physique même de la capture de la lumière. La pellicule n’est pas une surface lisse ; elle est couverte de millions de cristaux d’halogénure d’argent qui réagissent à la lumière de manière aléatoire. Cette réaction crée ce qu’on appelle le grain argentique. Loin d’être un défaut, c’est une texture organique, une micro-vibration qui donne à l’image une sensation de vie. Comme l’explique l’expert Philippe Leroy, ce grain « rend l’image plus naturelle et vivante que la grille fixe des pixels du numérique ».

L’autre différence majeure, plus subtile, réside dans la gestion des hautes lumières. Lorsqu’une zone de l’image est très éclairée, proche du blanc pur, la pellicule a une manière très douce de gérer la transition. C’est ce que les techniciens appellent le « roll-off » : la surexposition se fait en douceur, sans cassure nette. Le numérique, de par sa nature binaire, a tendance à « écrêter » ces hautes lumières : au-delà d’un certain seuil, l’information est perdue et on obtient un aplat blanc, souvent perçu comme plus agressif pour l’œil. C’est une des raisons pour lesquelles, même inconsciemment, une image pellicule peut sembler plus « chaude » et naturelle. Une étude sur la perception esthétique au cinéma a d’ailleurs montré que les spectateurs perçoivent une différence notable dans la gestion de ces hautes lumières.

À retenir

- La restauration de film est un acte d’interprétation artistique et éthique, pas seulement une correction technique.

- L’objectif premier est de respecter l’intention du réalisateur et l’esthétique d’origine, y compris les « imperfections » comme le grain.

- La conservation des pellicules physiques reste essentielle car elles sont un support plus durable et une source ultime pour les restaurations futures.

Pourquoi une image « parfaite » n’est pas toujours une belle image : l’éloge de l’imperfection

Notre culture visuelle moderne, dominée par les écrans ultra-haute définition, nous a conditionnés à associer la qualité à la netteté et à l’absence de défauts. Pourtant, au cinéma, cette quête de la perfection peut être un piège. Une image trop lisse, trop propre, peut paradoxalement sembler stérile, froide et fatigante. C’est là qu’intervient le concept japonais du Wabi-Sabi, qui nous apprend à trouver la beauté dans l’imperfection et l’incomplet. Appliqué au cinéma, il nous invite à apprécier le léger vacillement d’une projection, la texture du grain ou une couleur qui « bave » légèrement, non pas comme des erreurs, mais comme la signature matérielle de l’œuvre, les traces de son histoire.

Certains des plus grands réalisateurs ont même utilisé les « défauts » de la pellicule comme des outils stylistiques. Un flou artistique, une surexposition volontaire, des couleurs désaturées… Effacer ces éléments lors d’une restauration sous prétexte de « corriger » l’image reviendrait à commettre un contresens artistique, une trahison de la vision de l’auteur. Comme le rappelle le coloriste Julien Borde, une image trop parfaite peut même créer une fatigue cognitive chez le spectateur. L’imperfection, le grain, agissent comme un filtre naturel qui adoucit l’image et la rend plus supportable et organique pour notre cerveau. L’image « parfaite » est une illusion numérique ; l’image vivante est une réalité argentique.

Ce qui fait une « belle image » au cinéma (et ce n’est pas juste une question de netteté)

Au terme de ce voyage, la définition d’une « belle image » restaurée apparaît bien plus riche et nuancée qu’au départ. La netteté n’est qu’un paramètre parmi d’autres, et certainement pas le plus important. Une belle image, dans le contexte du cinéma de patrimoine, est avant tout une image juste. C’est une image qui a trouvé le parfait équilibre entre la clarté apportée par la technologie et le respect absolu de l’œuvre originale. Elle ne cherche pas à masquer son âge, mais à le révéler sous son meilleur jour.

Une belle image restaurée est celle qui respecte la « dynamique émotionnelle » de l’œuvre, pour reprendre les mots de l’expert Philippe Leroy. C’est sa capacité à nous transmettre une émotion, une atmosphère, une sensation, sans que la technique ne prenne le pas sur le message. C’est une image qui conserve les traces de son histoire matérielle, qui nous laisse sentir la chaleur du projecteur d’antan tout en nous offrant un confort de visionnage moderne. C’est une image qui nous fait oublier la restauration elle-même pour nous laisser seuls face au film.

La prochaine fois que vous lirez la mention « version restaurée 4K » sur une affiche, ne pensez plus « haute définition ». Pensez « archéologie », « éthique » et « résurrection ». Cherchez activement ces séances spéciales, car c’est la meilleure façon de redécouvrir les chefs-d’œuvre du 7ème art dans les conditions les plus proches de ce que leurs créateurs avaient imaginé.