Contrairement à l’idée reçue, la signature d’un cinéaste ne se résume pas à ses acteurs fétiches ou à sa palette de couleurs. La véritable clé est sa « grammaire de la perception » : la manière dont il contrôle ce que vous voyez et ce que vous savez à chaque instant. Cet article vous apprend à la déchiffrer pour transformer chaque film en une conversation avec l’artiste.

Vous est-il déjà arrivé, après quelques minutes d’un film, de ressentir une familiarité, une sorte d’évidence qui vous fait murmurer : « Ça, c’est du Almodóvar » ou « On reconnaît bien là la touche des frères Coen » ? Cette intuition, bien réelle, est la perception d’une signature, d’une « patte » qui transcende la simple histoire racontée. C’est le Graal du cinéphile : ne plus seulement suivre un récit, mais dialoguer avec une vision du monde, celle du réalisateur.

Pourtant, beaucoup s’arrêtent aux indices les plus évidents, les platitudes de la critique facile : les thèmes récurrents, les acteurs fétiches, une certaine esthétique visuelle. Si ces éléments sont des pièces du puzzle, ils n’en sont que la surface. Ils ne suffisent pas à expliquer pourquoi un cinéaste nous captive et un autre nous laisse indifférent. La véritable expertise ne consiste pas à lister les obsessions d’un auteur, mais à comprendre les mécanismes qu’il emploie pour nous les faire ressentir.

Et si la clé n’était pas dans ce qui est montré, mais dans la manière de le montrer ? La véritable signature d’un grand cinéaste se cache dans sa maîtrise du point de vue, dans cette « grammaire de la perception » qui orchestre notre savoir et notre regard. C’est une manipulation subtile, un contrat de confiance où l’on accepte de voir le monde à travers ses yeux. C’est cette dimension, souvent invisible, que nous allons explorer.

Cet article vous propose de plonger au cœur de l’art de la mise en scène. Nous décortiquerons les indices concrets qui définissent une voix filmique, observerons comment les plus grands auteurs font évoluer leur style, et apprendrons à déceler la différence fondamentale entre les intentions déclarées d’un réalisateur et les vérités que son œuvre révèle. Préparez-vous à ne plus jamais regarder un film de la même manière.

Pour ceux qui préfèrent une approche visuelle synthétique, la vidéo suivante offre une excellente introduction aux concepts fondamentaux de l’analyse filmique, complétant parfaitement les clés de lecture que nous allons développer.

Pour vous guider dans cette exploration de l’art cinématographique, voici le parcours que nous vous proposons. Chaque étape est conçue pour affûter votre regard et vous donner les outils pour apprécier la complexité et la richesse de la vision d’un auteur.

Sommaire : Comprendre la vision d’un réalisateur au-delà du scénario

- La patte d’un réalisateur, ça se cache où exactement ? Les 4 indices à pister

- Un cinéaste ne fait pas toujours le même film : l’évolution surprenante de deux grands réalisateurs

- Découvrir un nouveau cinéaste : dans quel ordre regarder ses films pour un impact maximal ?

- L’erreur de croire un cinéaste sur parole : pourquoi l’œuvre est plus fiable que l’interview

- Deux cinéastes, un même livre : la preuve par l’exemple de ce qu’est une vision d’auteur

- Une même scène, deux réalisateurs : la preuve par l’image de ce qu’est la mise en scène

- Qui voit ? Qui sait ? L’analyse du point de vue, la clé pour comprendre la manipulation du spectateur

- La mise en scène pour les nuls : comment le réalisateur vous manipule (pour votre plus grand plaisir)

La patte d’un réalisateur, ça se cache où exactement ? Les 4 indices à pister

Identifier la signature d’un cinéaste revient à mener une enquête. Il faut chercher des indices au-delà de l’évidence. Si les thèmes (la solitude, la famille, la justice) sont la fondation, la véritable « patte » se trouve dans la manière dont ces thèmes sont constamment articulés à travers des choix formels. Pour commencer, concentrez votre attention sur quatre domaines clés qui, une fois combinés, révèlent l’ADN narratif d’un auteur.

Le premier indice est la gestion du rythme et du temps. Un réalisateur imprime sa marque par le montage. Est-il rapide, heurté, créant une sensation d’urgence comme chez Paul Greengrass ? Ou au contraire, est-il contemplatif, fait de longs plans-séquences qui étirent le temps pour nous immerger dans une atmosphère, à la manière d’un Tarkovski ? Le deuxième indice réside dans les collaborations récurrentes. Une signature est rarement l’œuvre d’un seul homme. Des duos comme Quentin Tarantino et sa monteuse Sally Menke ont façonné un style reconnaissable. Observer avec quel chef opérateur, monteur ou compositeur un cinéaste travaille film après film est souvent plus révélateur que d’analyser son casting.

Le troisième indice, plus subtil, concerne le rapport au budget et à la production. Un réalisateur qui choisit systématiquement des productions indépendantes ou, à l’inverse, de grosses machines hollywoodiennes, ne fait pas qu’un choix économique. Il définit le cadre de sa liberté créative. Il n’est pas anodin de savoir que près de 30% des financements de films sont attribués selon le profil du réalisateur, ce qui montre comment le système lui-même façonne et reconnaît ces signatures. Enfin, le quatrième indice est le traitement de l’espace et des décors. L’espace est-il un simple fond ou un personnage à part entière ? Pensez aux villes labyrinthiques chez Christopher Nolan ou aux intérieurs bourgeois oppressants chez Claude Chabrol. L’espace dit toujours quelque chose de l’état mental des personnages.

En combinant l’analyse de ces quatre piliers, vous commencerez à voir se dessiner une cohérence profonde, une « voix filmique » qui parle bien plus fort que le simple scénario.

Un cinéaste ne fait pas toujours le même film : l’évolution surprenante de deux grands réalisateurs

Une des plus grandes erreurs du cinéphile en herbe est de vouloir enfermer un réalisateur dans une boîte. Si la signature existe, elle n’est pas figée ; c’est une matière vivante qui évolue avec l’artiste, la technologie et l’époque. Comprendre un cinéaste, c’est aussi savoir pister les ruptures, les métamorphoses et les contradictions au sein de sa filmographie. L’évolution d’un style est souvent plus parlante que sa simple répétition.

Prenons le cas de David Fincher. Connu à ses débuts pour une esthétique sombre, pluvieuse et une virtuosité parfois écrasante (Seven, Fight Club), il a progressivement épuré sa mise en scène pour se concentrer sur une précision clinique, presque obsessionnelle, dans des films comme The Social Network ou Zodiac. La « patte » Fincher n’a pas disparu, elle s’est déplacée de l’esbroufe visuelle vers une maîtrise chirurgicale du rythme et de l’information. De même, le passage au numérique a permis à des réalisateurs comme Michel Gondry de renouveler leur langage visuel, intégrant des effets qui auraient été impensables en pellicule, sans pour autant perdre leur âme bricoleuse et poétique.

Cette évolution est souvent liée à une relecture de ses propres obsessions. Une analyse des filmographies des réalisateurs français contemporains montre que plus de 75% des grands réalisateurs réinterprètent des thèmes ou objets communs à différentes étapes de leur carrière, mais avec un regard différent. Un thème abordé avec rage dans la jeunesse peut être traité avec mélancolie à l’âge mûr. C’est en comparant ces traitements que l’on saisit la profondeur d’une œuvre. Parfois, la véritable signature se révèle même plus clairement dans les œuvres considérées comme mineures ou les échecs commerciaux, là où la pression du succès ne vient pas polir les angles les plus saillants de la vision d’un auteur.

La signature d’un réalisateur peut se révéler encore plus authentique dans ses films moins bien reçus, où le succès commercial ne déforme pas ses obsessions profondes.

– Expert cinéma anonyme

Plutôt que de chercher la confirmation de ce que vous savez déjà, traquez le changement. C’est dans cet écart, entre la permanence et la transformation, que se niche la complexité d’un grand artiste.

Découvrir un nouveau cinéaste : dans quel ordre regarder ses films pour un impact maximal ?

Aborder la filmographie d’un réalisateur inconnu peut être intimidant. Par où commencer ? Le premier film ? Le plus connu ? Un échec critique ? L’ordre dans lequel vous découvrez les œuvres a un impact considérable sur votre perception de la signature de l’auteur. Il n’y a pas une seule bonne méthode, mais plusieurs approches stratégiques, chacune révélant une facette différente de l’artiste.

Une première approche est la voie chronologique classique. Commencer par les premières œuvres et remonter jusqu’aux plus récentes permet de suivre l’évolution de manière organique. On voit les thèmes naître, le style s’affirmer, les maladresses de jeunesse s’effacer au profit de la maîtrise. Pour une réalisatrice comme Claire Denis, par exemple, voir ses premiers films est essentiel pour comprendre la genèse de son cinéma sensoriel. Une deuxième méthode est l’attaque par le chef-d’œuvre. Commencer par le film le plus acclamé vous plonge directement au cœur de ce qui fait la renommée du cinéaste. C’est une porte d’entrée efficace, mais qui risque parfois de rendre les œuvres antérieures moins impressionnantes en comparaison.

Une troisième approche, plus originale, est le diptyque thématique. Choisissez deux films du même réalisateur qui traitent d’une obsession commune mais à des époques différentes de sa carrière. Regarder Taxi Driver puis The Irishman de Scorsese, c’est assister à une conversation de plus de quarante ans sur la violence, la solitude et la rédemption. C’est une méthode puissante pour saisir non pas seulement un style, mais une pensée en mouvement. Enfin, l’approche par les collaborateurs clés consiste à suivre le cinéaste à travers le travail d’un acteur ou d’un technicien fétiche, comme nous l’avons déjà évoqué. Ces stratégies permettent de construire une compréhension active, bien plus riche qu’un simple visionnage passif.

Votre plan d’action : auditer la signature d’un cinéaste

- Choisir le point d’entrée : Déterminez votre porte d’entrée stratégique. Est-ce le premier film pour voir l’ADN brut, le film charnière le plus acclamé, ou même un échec critique pour une analyse à contre-courant ?

- Cartographier les collaborations : Inventoriez les collaborateurs récurrents (chef opérateur, monteur, compositeur, acteur fétiche). Leurs contributions sont des indices essentiels de la « voix filmique » globale.

- Identifier les obsessions thématiques : Visionnez deux ou trois films et confrontez-les. Repérez les thèmes, motifs ou types de personnages qui reviennent. Comment sont-ils traités différemment à chaque fois ?

- Repérer la signature sensorielle : Analysez les éléments purement formels. Comment le son est-il utilisé ? Quel est le rythme du montage ? La caméra est-elle statique ou mobile ? C’est ici que se loge l’émotion unique.

- Synthétiser la « voix filmique » : Après analyse, tentez de formuler en une seule phrase ce qui, selon vous, rend ce cinéaste unique et irremplaçable. C’est la synthèse de votre audit.

L’important n’est pas de tout voir, mais de voir de manière structurée pour construire progressivement votre propre lecture de l’œuvre.

L’erreur de croire un cinéaste sur parole : pourquoi l’œuvre est plus fiable que l’interview

Les bonus de DVD, les interviews et les conférences de presse sont des mines d’informations pour les cinéphiles. Les réalisateurs y expliquent leurs intentions, décortiquent leurs scènes, livrent les clés de leur univers. Pourtant, il faut se méfier d’une confiance aveugle en ces discours. L’œuvre elle-même est souvent plus honnête et plus complexe que ce que son propre auteur en dit. Croire un cinéaste sur parole, c’est risquer de passer à côté de l’essentiel.

La raison est simple : la création artistique n’est pas un processus purement intellectuel et maîtrisé. Comme l’a admis un célèbre réalisateur, de nombreux choix stylistiques sont instinctifs et non prémédités. L’artiste est souvent le premier spectateur de son propre inconscient. Un cinéaste peut sincèrement croire qu’il a fait un film sur la rédemption, alors que l’œuvre qui en résulte crie la fatalité et le désespoir. L’analyse critique doit donc toujours privilégier ce que le film *fait* plutôt que ce que le réalisateur *dit* qu’il fait.

L’œuvre cinématographique révèle souvent des vérités inconscientes que le réalisateur ne parvient pas à exprimer verbalement.

– Analyste cinéma renommé

Le cas de David Lynch est emblématique. Le réalisateur de Mulholland Drive est célèbre pour ses déclarations énigmatiques et son refus de donner une interprétation unique de ses films. L’analyse de son œuvre montre une opposition fascinante entre la signification que les spectateurs et critiques y trouvent et le silence ou les pistes parfois contradictoires offertes par le cinéaste. Le film est devenu un objet autonome, dont la richesse dépasse de loin les intentions conscientes de son créateur. La parole de l’auteur est une source parmi d’autres, mais elle ne doit jamais être le verdict final.

Apprenez à faire confiance à votre propre regard. L’œuvre est le véritable texte, l’interview n’est qu’un commentaire. C’est en déchiffrant les images, les sons et les structures que vous accéderez aux vérités les plus profondes du film, celles que même le réalisateur n’avait peut-être pas vues.

Deux cinéastes, un même livre : la preuve par l’exemple de ce qu’est une vision d’auteur

Rien ne révèle mieux la notion de « vision d’auteur » que l’exercice de l’adaptation littéraire. Lorsqu’un même roman est porté à l’écran par deux réalisateurs différents, les choix opérés par chacun deviennent une démonstration éclatante de ce qu’est une signature. Le matériau de base est identique, mais le résultat est une création unique, façonnée par un regard singulier. C’est la preuve ultime que le « quoi » (l’histoire) importe moins que le « comment » (la mise en scène).

L’exemple de l’adaptation du roman Les Liaisons dangereuses est parlant. La version de Stephen Frears (1988) est un drame en costumes cruel et venimeux, centré sur la perversité des dialogues et l’enfermement des salons aristocratiques. Celle de Miloš Forman, Valmont (1989), est plus sensuelle, naturaliste et presque empathique envers ses personnages. Les deux films racontent la même histoire, mais leurs visions du monde sont radicalement opposées. Frears filme un jeu d’échecs mortel ; Forman, une tragédie du désir. Chaque choix — du casting à la lumière, en passant par les scènes du livre qui sont conservées ou coupées — sert une intention radicalement différente.

Le choix des acteurs est particulièrement déterminant. Une étude sur les adaptations littéraires au cinéma a montré que plus de 60% des différences d’interprétations d’un même personnage proviennent du choix d’acteurs par les réalisateurs. Le corps, la voix et le charisme d’un comédien incarnent une interprétation spécifique du personnage qui oriente toute la lecture du film. Le réalisateur ne se contente pas de transposer des mots en images ; il traduit la voix du narrateur littéraire en une « voix filmique » unique, en utilisant toute la grammaire du cinéma : le montage, la focale, et bien sûr le son.

La prochaine fois que vous verrez un film adapté d’un livre que vous connaissez, ne vous demandez pas seulement s’il est « fidèle ». Demandez-vous plutôt : « Quelle lecture unique du livre ce cinéaste me propose-t-il ? » La réponse à cette question est l’essence même de sa signature.

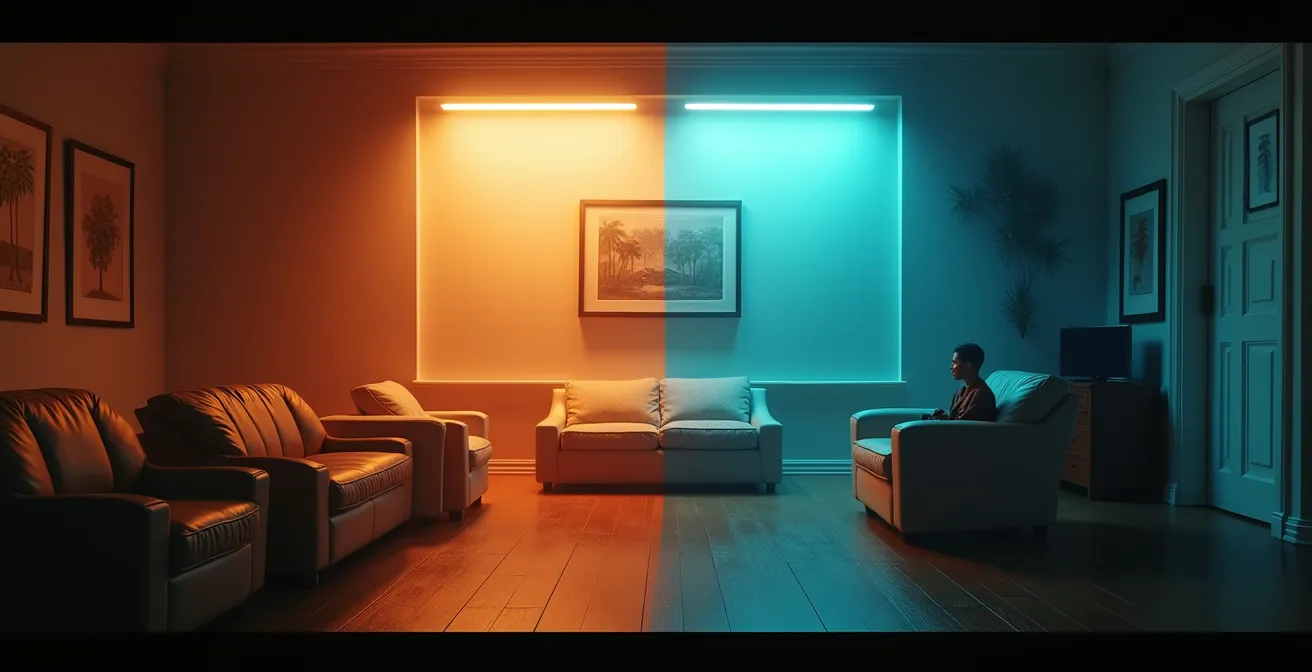

Une même scène, deux réalisateurs : la preuve par l’image de ce qu’est la mise en scène

Si l’adaptation révèle la vision globale, l’analyse d’une seule et même scène réinventée par deux cinéastes permet de toucher du doigt le cœur de la mise en scène. Imaginons un scénario simple : un personnage attend un appel téléphonique qui pourrait changer sa vie. Comment filmer cela ? C’est ici que tout se joue. Un premier réalisateur pourrait opter pour un montage rapide, des gros plans sur le visage angoissé, une musique stressante. Il cherche l’efficacité, l’impact émotionnel direct.

Un second réalisateur, lui, pourrait choisir une approche radicalement différente. Un plan large et fixe, où le personnage est minuscule dans un décor immense et silencieux. L’attente est étirée, le son ambiant (une horloge, un bruit de la rue) devient assourdissant. Ici, le cinéaste ne nous dit pas que le personnage est angoissé ; il nous fait *ressentir* son angoisse et sa solitude par le vide et la durée. C’est ce qu’on pourrait appeler la chorégraphie du regard : le réalisateur guide notre attention et, par conséquent, notre interprétation et nos émotions. Cette influence est même physique ; des études ont montré que de simples variations de rythme et de son peuvent augmenter le rythme cardiaque des spectateurs de 15 à 25%.

La gestion du hors-champ est un autre outil puissant. Dans une scène de tension, un réalisateur peut choisir de tout montrer (la menace, la violence) pour un effet graphique et frontal. Un autre, comme Jacques Tourneur dans La Féline, suggérera la menace par le son, les ombres, ce qu’on ne voit pas. Cette deuxième approche est souvent plus terrifiante car elle force le spectateur à imaginer le pire. Le choix n’est pas anodin : il révèle une confiance (ou une méfiance) envers l’imagination du public et une conception différente du spectacle cinématographique.

La chorégraphie du regard est l’outil principal du réalisateur pour guider l’identification du spectateur avec les personnages.

– Réalisateur et professeur de cinéma

La question n’est jamais « que se passe-t-il ? », mais bien « comment ce qui se passe m’est-il raconté visuellement et sonorement ? » C’est dans ce « comment » que réside tout l’art.

Qui voit ? Qui sait ? L’analyse du point de vue, la clé pour comprendre la manipulation du spectateur

Nous arrivons au cœur du réacteur, au mécanisme le plus fondamental et le plus puissant de la signature d’un cinéaste : la gestion du point de vue. C’est la clé de voûte de la « grammaire de la perception ». Poser la question « Qui voit ? » (la caméra adopte-t-elle le regard d’un personnage ?) et « Qui sait ? » (le spectateur en sait-il plus, moins, ou autant que les personnages ?) permet de déchiffrer la stratégie narrative et émotionnelle du réalisateur.

Un cinéaste peut choisir une focalisation interne : la caméra colle à un personnage, nous ne voyons et ne savons que ce qu’il voit et sait. C’est une technique formidable pour créer l’identification et le suspense (nous découvrons les dangers en même temps que le héros). À l’inverse, la focalisation omnisciente (ou savoir du spectateur) se produit lorsque le réalisateur nous donne des informations qu’un ou plusieurs personnages ignorent. C’est le ressort classique de l’ironie dramatique chez Hitchcock : nous voyons la bombe sous la table, mais les personnages l’ignorent. La tension ne vient pas de la surprise, mais de notre connaissance de la menace qu’ils ne soupçonnent pas.

Les plus grands manipulateurs jouent avec ces ruptures de point de vue. Un film peut commencer en nous faisant adopter le regard d’un personnage pour ensuite s’en détacher brutalement, nous révélant qu’il n’était pas fiable. C’est l’outil puissant du narrateur non fiable, qui nous force à remettre en question tout ce que nous avons vu. Le point de vue peut aussi être sensoriel : une voix off nous plonge dans les pensées d’un personnage, un paysage sonore subjectif nous fait entendre le monde comme il l’entend (acouphènes, bruits amplifiés par la peur…). Ces techniques ne sont pas de simples artifices ; elles construisent notre rapport moral et affectif à l’histoire.

En posant systématiquement ces deux questions, vous ne subirez plus le film, vous dialoguerez avec sa structure. Vous comprendrez comment le réalisateur orchestre vos émotions, vos jugements et vos attentes. Vous serez devenu un lecteur actif de son langage.

À retenir

- La véritable signature d’un cinéaste réside moins dans ses thèmes que dans sa « grammaire de la perception » : la manière dont il gère le point de vue, le rythme et l’espace.

- L’œuvre d’un réalisateur est une entité vivante. Analyser son évolution, voire ses contradictions, est plus révélateur que de chercher une cohérence figée.

- L’œuvre est toujours plus fiable que le discours de son auteur. Les choix de mise en scène révèlent des vérités que les interviews ne peuvent exprimer.

- La mise en scène est un acte de « manipulation » consenti, un contrat où le spectateur confie son regard et ses émotions au réalisateur pour vivre une expérience unique.

La mise en scène pour les nuls : comment le réalisateur vous manipule (pour votre plus grand plaisir)

Le mot « manipulation » a une connotation négative, et pourtant, au cinéma, c’est l’essence même de l’art du réalisateur. Chaque choix de cadre, de son, de montage est une manière de guider votre regard, de susciter une émotion, de vous faire croire à une réalité qui n’existe pas. Accepter cette manipulation est le pacte fondamental que chaque spectateur signe en entrant dans une salle obscure. Comprendre ses mécanismes, loin de briser la magie, permet d’admirer la virtuosité de l’artiste.

Le plaisir cinématographique naît précisément de ce contrat de confiance tacite où le spectateur confie ses émotions au réalisateur en échange d’un voyage. Reconnaître les techniques de cette manipulation bienveillante — un mouvement de caméra qui révèle une information cruciale, une note de musique qui annonce un danger — c’est comme apprendre le double-fond d’un tour de magie. L’illusion n’est pas moins belle, mais on peut en plus apprécier l’habileté du magicien. C’est passer du statut d’ « enchanté » à celui de « connaisseur ».

Bien sûr, il existe des limites éthiques. La manipulation devient problématique lorsqu’elle sort du cadre du divertissement ou de l’art pour servir une propagande ou flatter bassement les instincts du public. Certains films utilisent les mêmes outils de mise en scène non pas pour créer une expérience immersive, mais pour imposer un message idéologique sans nuance. Savoir identifier ces moments où la manipulation ludique bascule vers l’endoctrinement fait aussi partie de l’éducation du regard du cinéphile. C’est apprendre à faire la différence entre un réalisateur qui joue *avec* vous et un réalisateur qui joue *de* vous.

En définitive, apprendre à reconnaître la signature d’un grand cinéaste, c’est accepter d’être un jouet consentant entre ses mains. C’est comprendre les règles de son jeu pour pouvoir, à votre tour, jouer avec le film et en savourer chaque détail, chaque intention, chaque fulgurance. La prochaine fois que les lumières s’éteindront, vous ne verrez plus une histoire, mais une invitation à danser avec le regard d’un autre.