Acteurs et réalisateurs

Qui n’a jamais été transporté par un film, bouleversé par une performance ou subjugué par la beauté d’un plan ? Le cinéma a ce pouvoir unique de nous faire vibrer. Mais derrière cette magie se cache le travail méticuleux de deux figures centrales : l’acteur et le réalisateur. Comprendre leurs rôles, leurs techniques et leur collaboration est la clé pour transformer un simple visionnage en une expérience plus riche et plus profonde.

Cet article vous propose de passer derrière le rideau. Nous allons explorer comment les réalisateurs imposent leur vision et deviennent les véritables « auteurs » d’un film. Nous décrypterons ensuite l’art complexe du jeu d’acteur, bien au-delà du simple « j’y ai cru ». Enfin, nous vous donnerons les outils pour comprendre le langage de la caméra, cet art invisible qu’est la mise en scène et qui donne à un film toute sa puissance émotionnelle.

Le réalisateur est-il le véritable auteur du film ?

Au cinéma, le réalisateur est souvent comparé à un chef d’orchestre. Il dirige l’ensemble des équipes techniques et artistiques pour transformer un scénario en une œuvre audiovisuelle cohérente. Cette idée qu’un film, malgré sa nature d’œuvre collective et industrielle, puisse être l’expression d’un seul artiste est au cœur d’une théorie célèbre : la « politique des auteurs », née en France dans les années 1950.

Qu’est-ce que la « patte » d’un cinéaste ?

La « patte » ou le style d’un réalisateur est sa signature artistique. C’est un ensemble d’éléments récurrents qui rendent ses films identifiables. Pensez à la symétrie presque maniaque et aux palettes de couleurs pastel de Wes Anderson, ou aux dialogues percutants et à la narration non linéaire de Quentin Tarantino. Pour identifier ce style, il faut être attentif à plusieurs aspects :

- Les thèmes récurrents : Certains réalisateurs explorent les mêmes obsessions de film en film (la famille, la justice, la solitude…).

- Les motifs visuels : L’usage répété de certains types de plans, de mouvements de caméra ou de compositions d’image.

- La direction d’acteurs : La manière dont il guide les comédiens, favorisant soit un jeu naturaliste, soit au contraire très stylisé.

- L’univers sonore : Le type de musique utilisé (originale ou préexistante) et le travail sur le bruitage contribuent fortement à l’atmosphère.

Comment la vision d’un réalisateur évolue-t-elle ?

La vision d’un cinéaste n’est jamais figée. Comme tout artiste, un réalisateur évolue au fil de sa carrière, influencé par ses expériences, les évolutions technologiques ou simplement le désir d’explorer de nouveaux territoires. Un réalisateur peut commencer sa carrière avec des œuvres très personnelles et au budget limité, puis évoluer vers des productions plus grand public, ou inversement. Analyser la filmographie complète d’un cinéaste permet de voir ces changements de style, ces ruptures et ces continuités qui dessinent le parcours d’un auteur.

Le pouvoir au-delà du plateau : cinéma et télévision

Le rôle et le pouvoir du réalisateur diffèrent grandement entre le cinéma et la télévision. Au cinéma, le réalisateur est généralement considéré comme le maître d’œuvre créatif. À la télévision, notamment dans les séries modernes, ce rôle est souvent tenu par le « showrunner », qui est à la fois le scénariste principal et le producteur exécutif. Le réalisateur d’un épisode de série a souvent moins de liberté créative, devant respecter la charte visuelle et narrative établie par le showrunner pour assurer la cohérence de l’ensemble.

Décrypter le jeu d’un acteur au-delà du « j’aime / j’aime pas »

Face à une performance, notre première réaction est souvent intuitive : on y « croit » ou on n’y « croit pas ». Pourtant, le jeu d’un acteur est une discipline technique et artistique complexe qui mérite une analyse plus fine. Apprécier la complexité d’une performance, c’est se donner les moyens de comprendre comment un comédien parvient à nous émouvoir.

Les deux grandes familles du jeu : intériorité contre technicité

On distingue schématiquement deux grandes approches du jeu d’acteur, qui peuvent bien sûr se mêler :

- Le jeu « intériorisé » : Popularisée par l’Actors Studio aux États-Unis, cette méthode, inspirée du théoricien russe Stanislavski, demande à l’acteur de puiser dans ses propres émotions et souvenirs pour construire son personnage. L’objectif est d’atteindre une vérité émotionnelle brute.

- Le jeu « distancié » ou technique : Ici, l’acteur construit son personnage de l’extérieur, par la composition physique et vocale. Il ne cherche pas à « ressentir » l’émotion, mais à en produire les signes de manière précise pour le spectateur. Cette approche est plus courante dans le théâtre classique, par exemple.

Les outils pour analyser une performance

Pour dépasser l’impression générale, concentrez-vous sur des éléments concrets. Une performance d’acteur est une partition composée de plusieurs instruments :

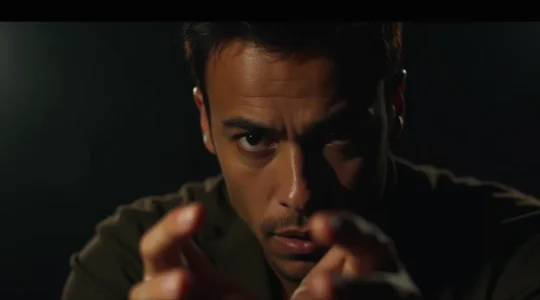

- Le regard : Où regarde le personnage ? Son regard est-il direct, fuyant, vide ? Le regard est un puissant vecteur d’émotions et d’intentions.

- La posture et la gestuelle : Comment le personnage se tient-il ? Est-il voûté, droit, tendu ? Ses gestes sont-ils amples, contenus, nerveux ? Le corps raconte une histoire.

- La voix : Le débit (rapide, lent), le volume (fort, chuchoté), le timbre et les intonations sont des composantes essentielles qui définissent un personnage.

Les faux-semblants d’une grande performance

L’opinion publique a tendance à survaloriser certains aspects du jeu. Il est important de démonter quelques mythes. La transformation physique spectaculaire (prise ou perte de poids extrême) est souvent saluée comme le summum de l’acting, mais elle ne garantit en rien la qualité de l’interprétation. C’est un outil, pas une fin en soi. De même, il faut se garder de confondre l’acteur et son personnage. Un acteur qui joue un rôle à l’opposé de son image habituelle réalise un « contre-emploi ». C’est un exercice souvent révélateur de son talent et de sa capacité à surprendre.

La mise en scène, ou l’art de raconter avec une caméra

Si le scénario raconte ce qui se passe, la mise en scène montre comment cela se passe. C’est l’art invisible qui organise les images et les sons pour créer du sens, de l’émotion et du rythme. Le réalisateur utilise le langage cinématographique pour traduire les mots du script en une expérience sensorielle.

Scénario et mise en scène : quelle est la différence ?

Imaginons une ligne de dialogue simple dans un scénario : « Je te quitte ». La mise en scène va lui donner tout son sens. Est-ce dit calmement dans un plan large où les deux personnages sont éloignés, suggérant une distance émotionnelle ? Ou est-ce hurlé en gros plan sur un visage déformé par la colère ? Est-ce filmé caméra à l’épaule pour créer une sensation de chaos, ou avec un lent travelling arrière qui isole le personnage abandonné ? Chaque choix de mise en scène raconte une version différente de la même scène.

Lire le langage des plans et de la lumière

Le réalisateur dispose d’une grammaire visuelle pour guider notre regard et nos émotions. En voici quelques bases :

- L’échelle des plans : Un plan large situe l’action dans son décor, tandis qu’un gros plan sur un visage nous connecte intimement à l’émotion du personnage.

- Les angles de caméra : Une vue en plongée (caméra pointée vers le bas) peut écraser un personnage et suggérer sa vulnérabilité. À l’inverse, une contre-plongée (vers le haut) peut le magnifier et lui donner une aura de puissance.

- La lumière : Le directeur de la photographie, en étroite collaboration avec le réalisateur, sculpte la lumière pour créer une atmosphère. Un éclairage très contrasté (clair-obscur) peut installer une ambiance de mystère ou de tension, tandis qu’une lumière douce et diffuse sera plus apaisante.

Mise en scène visible ou invisible : un faux débat ?

On entend souvent dire qu’une bonne mise en scène est une mise en scène qui « ne se voit pas ». C’est une idée reçue. Une mise en scène discrète, au service de l’histoire, peut être très efficace. Mais une mise en scène plus virtuose et visible, avec des mouvements de caméra complexes (comme un long plan-séquence), n’est pas forcément de la « frime » technique. La vraie question est : ces choix stylistiques servent-ils le propos du film, ou sont-ils gratuits ? Une mise en scène signifiante est une mise en scène qui renforce l’émotion et le sens de ce qui est raconté.

Quand le cinéma dialogue avec les autres arts

Le cinéma, art total, ne vit pas en vase clos. Il s’est toujours nourri des autres formes d’art pour enrichir son langage. Comprendre ces influences permet d’ajouter une nouvelle couche de lecture et d’appréciation à de nombreux films.

L’influence de la peinture et du théâtre

L’influence de la peinture est visible dans la composition des plans. De nombreux cinéastes s’inspirent des grands maîtres pour composer leurs cadres, travailler les couleurs et la lumière. Un biopic sur un peintre, par exemple, tentera souvent de recréer l’esthétique des toiles de l’artiste. Le théâtre, quant à lui, a légué au cinéma l’art de la direction d’acteurs et de la construction dramatique. Cependant, le jeu face à une caméra est fondamentalement différent : au théâtre, l’acteur projette sa voix et son corps pour le spectateur le plus éloigné ; au cinéma, l’intériorité et la subtilité d’un regard capté en gros plan sont primordiales.

Le rôle crucial de la musique

La musique est l’un des outils les plus puissants pour manipuler l’émotion du spectateur. On oppose souvent la musique originale (composée spécifiquement pour le film) à l’utilisation de musiques préexistantes (classiques, pop, rock). Il n’y a pas de règle absolue sur ce qui est « mieux ». Une bande originale iconique comme celle de John Williams pour Star Wars est indissociable des films. Mais l’utilisation d’une chanson pop à un moment clé peut créer un contrepoint ironique ou ancrer une scène dans une époque précise avec une efficacité redoutable.

Théâtre et cinéma : je t’aime, moi non plus. Enquête sur une relation passionnelle

La véritable différence entre théâtre et cinéma ne réside pas dans l’émotion, mais dans la gestion de l’énergie de l’acteur et le contrôle du regard du spectateur. Le jeu théâtral est une projection d’énergie pour atteindre toute la salle, tandis…

Lire la suite

La mise en scène pour les nuls : comment le réalisateur vous manipule (pour votre plus grand plaisir)

Contrairement à l’idée reçue, la meilleure mise en scène n’est pas celle qui se fait oublier, mais celle qui orchestre un langage précis pour manipuler vos émotions. Un même scénario peut devenir une comédie ou un drame selon les choix…

Lire la suite

Décoder le jeu d’un acteur : l’art de la performance au-delà de l’émotion

Contrairement à une idée reçue, juger la performance d’un acteur n’est pas qu’une affaire de goût ou de « crédibilité ». C’est avant tout une lecture technique qui s’apprend. Une grande interprétation repose sur une grammaire précise de choix invisibles : la…

Lire la suite

Au-delà de l’histoire : comment reconnaître la signature d’un grand cinéaste

Contrairement à l’idée reçue, la signature d’un cinéaste ne se résume pas à ses acteurs fétiches ou à sa palette de couleurs. La véritable clé est sa « grammaire de la perception » : la manière dont il contrôle ce que vous…

Lire la suite